新たな可能性を模索する、脳卒中の後遺症にお悩みの患者さまのため、ふくとみクリニックでは「脳卒中再生医療」を行っております。

そんな当クリニックの理念や、導入されている最新設備など、安心・安全に治療いただける取組みをご紹介します。

院長自らが脳卒中を経験し、再生医療によって現場復帰。

経験者だからこそ、患者さまに真に寄り添い、

向き合うことができる。

脳卒中は、昨日まで普通に暮らしていた方が、発作を境に身体の機能を失ってしまう恐ろしい病気です。脳卒中は発作時の対応も重要ですが、同時に予後との向き合い方も非常に大切です。

この病気の辛さや苦しさは、経験したものにしかわかりません。ふくとみクリニックの医院長、福富康夫(ふくとみやすお)もまた、脳卒中(右小脳梗塞)を経験しました。

当時すでに、当院では脳卒中再生医療は行なっていましたが、自らが同じ脳卒中という病に倒れてみて初めて、本当の意味で脳卒中という病気の恐ろしさ、後遺症の辛さ・リハビリの辛さ、様々な無念な思いを知りました。

そして改めて「脳卒中再生医療の必要性」を痛感、同時に、自分自身がこの「脳卒中再生医療」により、現場に戻ることができたことに深く感謝しています。

この「脳卒中再生医療」を広め、より多くの患者さまにこの治療を行うこと、それこそが「ふくとみクリニック」の使命と信じ、患者さまとご家族、一人ひとりに寄り添った治療行っています。また同時に、単に医学的な治療だけではなく、これからの生き方や目標などを一緒に考えていくことを心がけています。

ふくとみクリニックは、民間医療機関として、

日本で最初に脳卒中再生医療を行ったクリニックです。

「iPS細胞」の発見・応用研究が進む昨今、細胞の働きを医療に活用した「再生医療」は、医療界のみならず世間からも高い関心がもたれています。

平成26年には、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法津第85号)」いわゆる「再生医療法」が制定。この法律により、再生医療は、国(厚労省)の許可なくては行えないようになりました。

脳卒中再生医療を続けるには厚労省の認める「特定認定再生医療等委員会」による審査が必要になったのです。

委員会は全国に2017年6月時点では、40箇所程度しかなく、そのほとんどが大学施設。委員会を作るためには非常に厳しい条件があり、条件を満たすことは通常、民間の一医療機関では難しいものです。8つにわたる専門分野の専門家を集める必要があり、同時に各専門家は厚労省に認められた人でなくてはいけません。

法律制定当初、まわりからは大学レベルに匹敵することは無理だと言われ、あきらめかけたこともありましたが、患者様から「ふくとみクリニックでこの治療を行わなければ、私たちはどこに行ったらいいのでしょうか?」というお言葉をいただき、委員会設立を決意。

当初困難の連続ではありましたが、委員となる医師や有資格者の方々と、再生医療の重要性とその意味について繰り返し対話を重ね、厚労省の方との幾度ものやり取りの上で、とうとう念願の委員会設立が叶いました。(認定番号NA8150032)

平成28年、医療法人大雅会ふくとみクリニックは、厚生労働大臣より再生医療等提供計画番号[PB5160002]を公布、日本で脳卒中再生医療を行う唯一の民間医療機関となりました。

「特定認定再生医療等委員会」の厳しい審査のもと、適切な治療を行っています。

大病院と同じくGMP基準をクリアした

最新の培養設備を完備

脳卒中再生医療で行う骨髄幹細胞の培養には、最新の設備と洗練された技術、それに徹底した品質管理が求められます。

このような高度な最先端医療を患者さんにご提供できるのは、通常、国立病院や一部の大学病院といった大病院に限られます。

ふくとみクリニックでは院内に培養設備を完備。培養室はより清潔で安全性を確保するために、設備を充実させ、GMP基準(医療品等の製造管理及び品質管理に関する基準。WHO等の国際機関や各国の規制当局が策定している基準)にしたがって培養しています。

品質の安全性を確保するための衛生管理

業務委託

ふくとみクリニックは、徹底した品質管理・安全確保の一環として、定期的に施設の温度や清潔度等の総検査(バリテーション)を行います。

そのなかで衛生環境管理については、再生医療などの先端医療分野においても専門のチームがあるアース環境サービス株式会社に委託し、品質保証の取り組み・製造環境の維持をGMPに則り徹底管理しています。

■洗浄・消毒・駆除

- ・バイオクリーンルーム内全域の滅菌・消毒

- ・製造ライン・製造環境の日常・定期サニテーション

- ・微生物・昆虫類・そ族・害獣・害鳥類の駆除

■衛生教育・実地指導

- ・階層別の衛生教育(5S関連)・実地指導

- ・防虫・防菌・毛髪混入防止に関する専門教育・実地指導

- ・各種検査・同定業務に関する専門教育・実地指導

- ・サニテーションマニュアルの作成・現場定着指導

■工場設計・工事・コンサル

- ・GMP対応、防虫防そ、防菌の強化に特化した設計提案

- ・微生物汚染防止に関わる設備・器具機材の紹介・販売・取り付け・メンテ

- ・防虫に関わる設備・器具機材の紹介・販売・取り付け・メンテ

- ・バイオクリーンルーム、クリーンブース、ヘパフィルターの設置工事

当院で培養してできた細胞が、

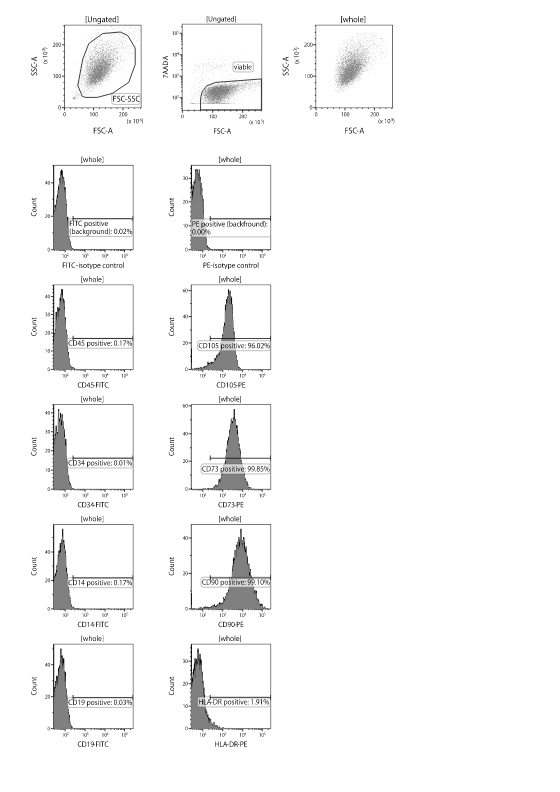

明らかに間葉系幹細胞であることを証明する為に検査を行いました。

細胞は顕微鏡で見た形だけでは、その細胞が何の細胞であるかどうかわかりません。

その細胞が何であるのかを知るには、細胞の表面に「しるし」があるかないかを検査して特定します。

この「しるし」というのが、表面マーカーといい、約350種類あります。

表面マーカーは、CD○○と番号が振られているのですが、ひとつだけあったからといってその細胞が特定されるわけではありません。

各々の細胞には、存在しない表面マーカーと存在する表面マーカーが定義されています。

その定義されている表面マーカーを調べることにより、細胞が何であるかがわかるようになります。

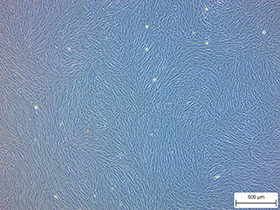

40倍に拡大した間葉系幹細胞

40倍に拡大した間葉系幹細胞

この度、ふくとみクリニックでは培養した間葉系幹細胞のCD値を関西医科大学で測定しました。

結果、以下の表にあるように数値が測定され、ふくとみクリニックで培養している細胞は間違いなく間葉系幹細胞だと証明することができました。

培養を行った間葉系幹細胞の各CD値

間葉系幹細胞(MSC)の定義

存在する表面マーカー

(Positive marker)

CD105、CD73、CD90

存在しない表面マーカー

(Negative marker)

CD45、CD34、CD14、CD19

患者さま個々に合わせた

フルオーダーメイドの治療を実施

ふくとみクリニックの脳卒中再生医療の特徴は、患者さま個々に合わせた「フルオーダーメイド」であること。当医院で行う再生医療は、大まかに言うと「自分の骨髄を採取し、自分の血液を使って培養、自分の血管内に戻す」というものです。

このように、自分自身の身体でつくられた細胞を自身に戻せば、拒絶反応やアレルギーが起こる可能性を極めて低くすることができます。

また脳卒中は、精神的な疲労や衝撃が大きな病気でもあります。

当医院ではできる限り患者さまのお悩みをお聞きし、少しでも病気に立ち向かうことができるよう、心のケアにも気を配っています。